Early in the प्रातःकाल – a Ghalib-afflicted bhakt interjects serious discussion on vegetable prices.

उग रिया था ऊ की दीवार पे सब्ज़ा ग़ालिब

तोड़ने हम भी गए पर वाँ टमाटर न मिला

This, that, and all between.

Early in the प्रातःकाल – a Ghalib-afflicted bhakt interjects serious discussion on vegetable prices.

उग रिया था ऊ की दीवार पे सब्ज़ा ग़ालिब

तोड़ने हम भी गए पर वाँ टमाटर न मिला

Mr Bond, we started early. This was 1996. Bonding with you, your writing since then. Wishing you good health, joy, and a happy birthday, Ruskin Bond. Keep writing and keep spinning that charm. You have been kind to me, to us, with signed copies of almost all your works. The first book that you signed for me here at the British Book Fair at the British Council, still smells of your touch. This is the bonding of stars @Shashank.

#Ruskin Bond

वैसे तो दुनिया भर में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है पर इस 1 मई को सहमत (सफदर हाश्मी मेमोरियल ट्रस्ट) ने ये दिन फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता की अभिव्यक्ति के रूप में भी मनाया। इस मौके पर ‘द बॉडी कॉल्ड फिलिस्तीन’ नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जो कि जवाहर भवन, डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली के परिसर में लगाई गई।

यह प्रदर्शनी – जिसमें भारत और फिलिस्तीन के कलाकारों की 140 से अधिक कला कृतियों और 5 वीडियो शामिल हैं फिलिस्तीनी लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले अत्याचारों और अन्याय के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ है।

हम जानते हैं कि फिलिस्तीन का अस्तित्व तब से दांव पर लगा हुआ है जब से इजरायल ने उनके खिलाफ नरसंहारकारी सैन्य हमला शुरू किया है। गाज़ा, पश्चिमी तट, यरुशलम, लेबनान और सीरिया के आसपास के अरब क्षेत्रों में तबाही का पैमाना किसी भी ‘क्रिया-प्रतिक्रिया’ प्रतिमान को झुठलाता है, जिसका दावा इन जमीनों पर इजरायल के निरंतर कब्जे के समर्थक कर सकते हैं।

प्रदर्शनी के क्यूरेटर अमित मुखोपाध्याय अपने नोट में कहते हैं “इस प्रदर्शनी, ‘द बॉडी कॉल्ड फिलिस्तीन’ का उद्देश्य एक अलग आख्यान के लिए तर्क देना है: फिलिस्तीनियों के घर के विशाल और खुले क्षेत्र को एक संदेश भेजना; ‘फिलिस्तीनी विषय की विभाजित अवधारणा’ का प्रतिनिधित्व करना। इस विभाजित अवधारणा को साकार करने की दिशा में पहला कदम अपनी मातृभूमि में वापसी की संभावना पर निर्मित स्वतंत्रता की दृष्टि है; और दूसरा अपने विषयों की संप्रभुता की प्राप्ति के माध्यम से है। मैं जिस आदर्श को कायम रखता हूं वह है फिलिस्तीनी लोगों को बीहड़ इलाकों से गुजरते हुए और दीवार के दूसरी तरफ पार करते हुए देखना।”

सहमत द्वारा जारी की गई ज्ञप्ति ने बताया ” …फ़िलिस्तीन में मौजूदा विडंबना पिछले सात दशकों से चल रहे गृहयुद्ध का एक अतिशयोक्तिपूर्ण रूप है, जिसमें इज़राइल अपनी हथियारबंद शक्ति को जीवित रखता है, और फ़िलिस्तीनी लोगों पर अपने अत्याचारों को ‘इज़रायली लोगों के लिए न्याय’ के रंग में रंगता है।”

फ़िलिस्तीनी दूतावास के डा आबेद एलरजेग अबू जजेर ने भी प्रदर्शनी में लगी कला कृतियों की प्रशंसा करते हुए कुछ कलाकारों से बात चीत की।

प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद सतरूपा भट्टाचार्य ने महमूद दरवेश की कविता पढ़ी और जन नाट्य मंच द्वारा नाटक “फिलिस्तिन के लिए” पेश किया गया।इस

प्रदर्शनी को आप 31 मई 2025 तक रोज़ाना 11 से सात बजे तक दिल्ली के

जवाहर भवन, डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली में देख सकते हैं।

(सब तस्वीरें राजिंदर अरोरा की)

हज़रत अमीर ख़ुसरो के उर्स पे हाज़री लगाने लाहौर से आये दोस्त अली उस्मान बाजवा से कल दोपहर मुलाक़ात हुई। यूँ तो उस्मान को मैं बरसों से जानता हूँ पर कल उनसे पहली बार रूबरू हुए। (रूहों के ये रिश्ते बड़े कमाल के होते हैं) मिलना भी क्या था बस दो घंटों में रावी दरया और उनके प्यार को सोखना भर था। कल रात ही उन्हें वापिस सरहद पार घर लौटना था। उस्मान जाने माने अदीब हैं, रेडियो और टीवी पे कई प्रोग्राम करते हैं “वेख पंजाब” और “पंजाबी संगत” संस्थाओं से जुड़े हैं। पंजाबी ज़ुबान को उर्दू के बराबर का दर्ज़ा दिलवाने में दिलो-जान से जुड़े हैं पर सबसे पहले और सबसे ऊपर एक हसीन इंसान हैं जिनके पास दोस्ती और प्यार की हज़ारों कहानियां हैं । उन्हें मिलने आये एक और दोस्त भी इसी तस्वीर में हैं @सतनाम सिंह जिनसे मैं पहली बार मिला। सतनाम जी जाने माने गायक हैं जो पंजाबी लोकगीत के साथ साथ दिल हिला देने वाली नात भी पढ़ते हैं । हमारी दोस्तियां ही कुछ ऐसी हैं हम जहाँ जाते हैं एक क़िताब ले आते हैं या एक क़िताब दे आते हैं। कुलवंत कौर संधू जी द्वारा संकलित इस किताब में करीब दो सौ पंजाबी लोक गीत हैं जिनमे गीतों के साथ टप्पे, घोड़ियाँ, सुहाग, सेहरे, गिद्धे, बोलियाँ और भाई-बहिन के प्यार के गीत भी हैं। ये क्या कम है की कनॉट प्लेस के कॉरिडोर में सतनाम ने हमे पंजाबी गाना सुनाया।

कुछ किताबों को एक ख़ास माहौल में पढ़ने से उनमे छिपे कई पहलुओं को एक साथ समझा और जाना जा सकता है। पर ये भी याद रहे कि वो किताब वो मज़मून उस ख़ास माहौल में आपको दुगना-चोगुना परेशान और बेहाल भी कर सकता है। ये मैंने तब महसूस किया जब पिछले हफ्ते मुझे माँ के नज़दीक बैठ लम्बा वक्फ़ा उनके साथ बिताना पड़ा जिस दौरान एक ऐसी क़िताब मेरे हाथ लगी जिसका माँ के बचपन और भयानक त्रासदी वाले दौर से गहरा ताल्लुक था ।

पिछले दस बारह रोज़ से माँ की तबियत फिर से ख़राब है। शरीर में फिर से वो ही केमिकल्स का खेल – कभी सोडियम नीचे है तो कभी पोटैशियम। कभी अम्ल ऊपर है तो कभी क्षार या नमक। वो रात-रात भर सो नहीं पाती, सर चकराता रहता है, रक्त चाप बहुत ऊपर, हर दो मिनट में वो बाथरूम जाना चाहती हैं, खाना खाने का मन नहीं करता। चिढ़चिढ़ी और सूख कर काँटा होती जा रही हैं। डॉक्टर कहते हैं सिवा ग्लूकोस ड्रिप लगाने के और कुछ कर नहीं सकते जो वो लगवाना नहीं चाहतीं।

दिन रात बस बिस्तर पे लेटी रहती हैं, पीठ के बल, बिना हिले-डुल्ले। कन्धा भी नहीं मोड़तीं, बस एक जग़ह बेसुध से पड़ी रहती हैं। आँख खोलती हैं तो मेरा नाम लेती हैं, मुझे पूछती हैं और मुझे देख फिर से आंखें मूँद लेती हैं। उन्हें दिलासा देने और उनकी तसल्ली के लिए मैं उनके साथ ही रहता हूँ, उनके बाईं ओर, बस एक हाथ दूर ।

चूँकि मेरे लिए कुछ और करने को है नही सो एक किताब मेरे हाथ में ही रहती है और उस किताब के ज़रिये साथ रहते हैं किताब में चल रहे बर्बर तबाही के दिन, उस वक़्त के कुछ नामगिरामि शायर और उस किताब का लेखक जो चार महीने तक ये नहीं तय कर पा रहा को उसे नई खींची गई सरहद के इस पार रहना है या उस पार। उसके शहर में चारो तरफ मौत का मंज़र है, बारूद और आदम खून की मिली जुली गंध है, मौत की गंध है।

यहाँ माँ के कमरे में भी एक गंध लटकी है, यकीनन वो माँ की गंध है। वो एक खास गंध है जो मेरे कमरे में नही है, बाहर लॉबी या रसोई में नहीं है, ड्राइंग रूम में नहीं है ऊपर वाले कमरों में नहीं है । वो सिर्फ़ माँ के कमरे तक ही है। वो गंध सिर्फ इस कमरे में रहती है, तैरती है, उड़ती है, कभी सोफे पर बैठी मिलती है तो कभी गाव तकिये या पर्दों से लिपटी। दवाओं के डिब्बे का ढ़क्कन खोल के मैं उसे सूंघता हूँ, वो गंध वहां नहीं थी, उसमे दवाओं वाली गंध थी। हम सब जानते हैं दवाओं वाली गंध कैसी होती है। और तो और खिड़की और दरवाज़ों में भी वो ही गंध है।

उनके कमरे में पहले कभी हरसिंगार, गेंदे, चांदनी या गुलाब के फूलों की महक होती थी। आजकल उनके बिस्तर के सिरहाने मैं मोतिये और रात की रानी के फूलों की एक टहनी गुलदान में लगा कर रख देता हूँ।

जिन दिनों वो पिताजी की तस्वीर के सामने धूप या अगर बत्ती जलाती थी, उन दिनों दूसरे तरह की महक कमरे में तैरती थी जिसे महसूस किये हुए लम्बा अरसा हो गया। माँ अब धूप या अगर नहीं जलाती। पिता की तस्वीर भी अब मायूस सी कोने में पड़ी है, माँ शायद उन्हें पहचानती भी नहीं है माँ का हाथ पकड़ मैं उनकी कमीज का कोना सूंघता हूं, वो गंध वहां नहीं हैं। ये क्या, मैं असमंजस में पड़ जाता हूँ।

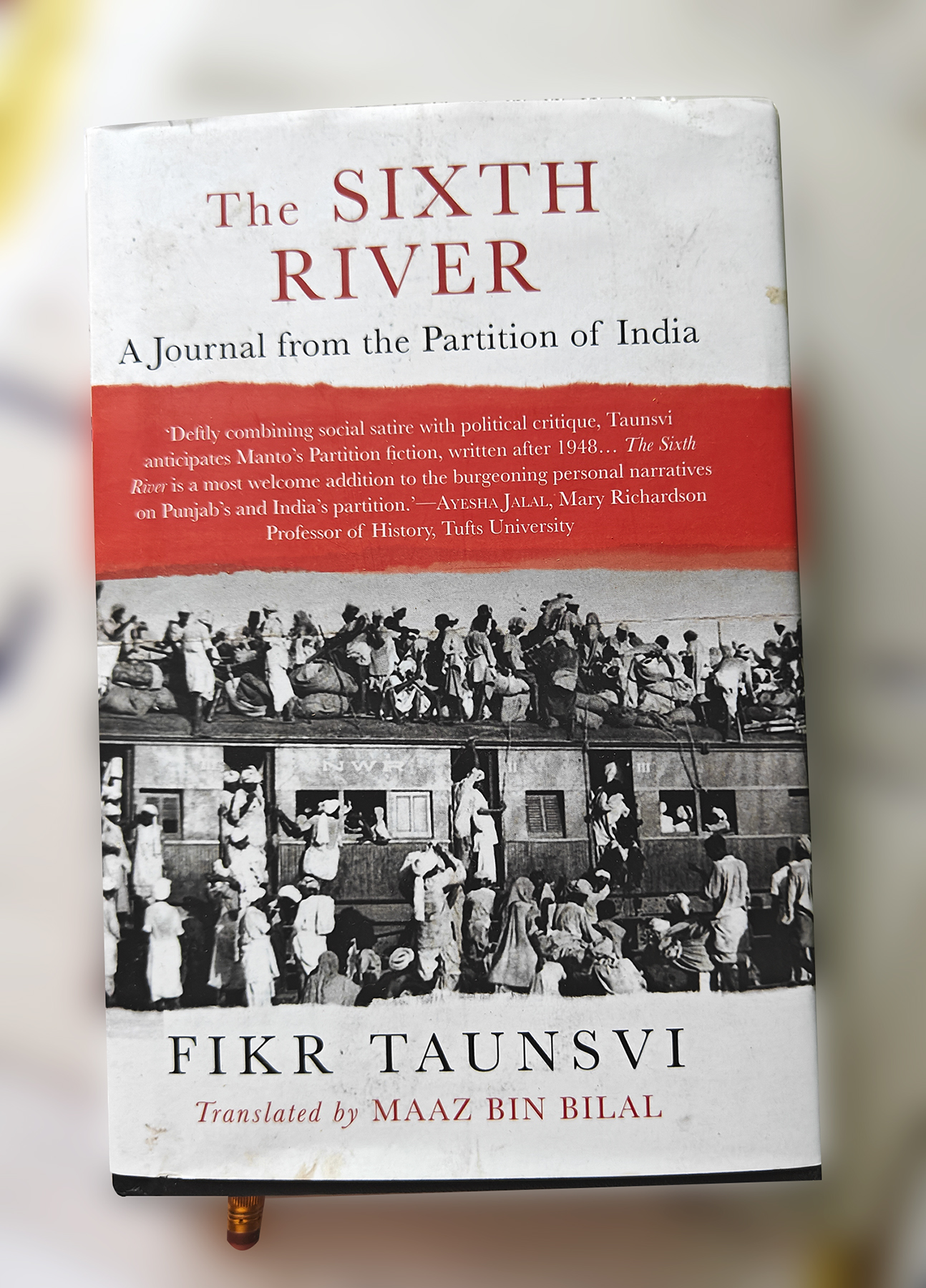

कल से माँ के साथ उनके पलंग पे अधलेटा, अधबैठा मैं एक ऐसी किताब पढ़ रहा हूँ जो पहली बार सन 1948 में छपी थी। असल क़िताब उर्दू में थीं मैं उसका अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ रह हूँ। (शर्म आती है – उर्दू सीख ली होती तो असल ज़बान की बारीकियां भी समझ में आ जातीं) । क़िताब क्या इसे डायरी ही समझिये – रोज़-बा-रोज़ एक-एक दिन में बंधा इस मुल्क की तारिख का खाका है उस साल का, उस दौर का जो माँ ने भी देखा, सहा और जिया और किताब लिखने वाले ने भी। तारीख़ तो बहुत से लोग जीते हैं पर एक खास तस्सवुर में अपने आसपास घाट रहे हर पल को बयान करने का हुनर सिर्फ़ इसी इंसान को ही था। लाइव रनिंग कमेंट्री ऑफ़ ए कार्नेज।

ये डायरी लिखी गई थी सन 1947 की 9 अगस्त से 8 नवंबर तक। मुल्क़ आज़ाद होने के सात दिन पहले से आज़ादी मिलने के ढ़ाई महीने बाद तक। लिखने वाला अदीब पैदाइश ही से लाहौर में रहता है जिसके यार बेलियों में कुछ कुछ नाम ये भी थे – साहिर लुधियानवी, क़तील शिफ़ई, मुमताज़ मुफ़्ती, आरिफ अली मुहम्मद, राही और फैज़ अहमद फैज़ – सब शायर और इन सब का ज़िक्र क़िताब में आता है।

ये दूर के दोस्त नहीं थे, सब क़रीबी थे, सब वहीँ लाहौर में थे, लेखक के साथ उठते-बैठते, चाय और सिगरेट पीते, सोचते, मायूस होते, गुस्साते, रोते और अपनी अपनी ख़ैरियत और जान की फिक्र में ये ना तय कर पाते कि उन्हें अब करना क्या है। उनकी आइडेंटिटी अब क्या है? क्या वो बस सिख, हिन्दू या मुस्लमान हैं ? उनका उस शहर से रिश्ता क्या है जहाँ वो पैदा हुए, बड़े हुए और जिस शहर को ही उन्होंने अपना मादरे-वतन कहा? क्या कोई और वतन है जहाँ वो इस हिन्दू-मुस्लमान के झगडे से बाहर निकल कर रह सकते हैं? उन्हें कहाँ रहना है, कहाँ जाना है और सबसे बड़ा सवाल था लाहौर छोड़ कर “क्यों जाना है”? उन्हीं दिनों बिलकुल यही सवाल माँ और पिता जी के सामने भी रहा था।

आजकल माँ भी ज़्यादा समय लाहौर में ही बिताती है। बीते, पुराने वक़्तों में। अपने घर और वहां की गलियों में, अपनों के बीच, अपने स्कूल और घर के बीच के मैदान में खेलती, खो जाती और फिर अपने अपने आप को ढूंढ लेती बिलकुल वैसे जैसे ये लेखक जो अपने शहर की गलियों में ही रास्ता भूल जाता है। उसे कुछ गलियों में जाने से ख़ौफ़ है, कुछ में जाने को वो मजबूर है।

ये डायरी उन वक्तों का आँखों देखा और आप बीता कच्चा चिठ्ठा है जिसके बारे में लेखक ने पहले पन्ने पर ‘बाद’ में दर्ज़ किया “अँधेरे के रेले में”। ये वो दिन थे जब इन सब दोस्तों ने अपने प्यारे शहर लाहौर में कत्ले-आम, आगज़नी, लूट-पाट, मार-काट, अपहरण, अगवाई, बलात्कार और दुनिया का हर वहशियाना गुनाह होते देखा जिसके बारे में सिर्फ सुन कर भी आपको शर्म आ जाये।

ये डायरी है अपने वक्त के मशहूर ओ मारूफ़ अफसाना निगार फ़िक्र तौंसवीं साहब की, जो जब छपी थी तो उसे नाम दिया गया “छठा दरया”; जिसका अंग्रेजी नाम है ‘द सिक्स्थ रिवर’। पंजाब की पांच नदियों के बाद नफरत की एक और गहरी नदी। इस नदी का नाम क्या है या क्या था – वो था तक़सीम, बटवारा, पार्टीशन, वंड।

9 अगस्त 1947. तारीख़ दोहराते ही मेरे ज़ेहन में तेज बिजली कौंधती है और मैं सहम जाता हूं।

माँ आँखें मूंदे सो रही है, मैं चाहता हूँ कि उसे उठा कर कहूं एक बार फिर वो वाकिया सुनाओ और अपने दर्द ताज़ा कर लो, ये लेखक भी तुम्हारे साथ का ही है।

एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की रील मेरी आँखों के पीछे चलने लगती है साउंड ट्रैक में कई जगह बहुत खड़-खड़ है पर आदम शोर नहीं है। टप-टप, टप-टप सी एक आवाज है, जानी पहचानी – 9 अगस्त वो ही दिन जिस सुबह माँ और उनके परिवार, मेरे नानके ने लाहौर छोड़ा था। आज़ादी अभी छः रोज़ बाद थी पर वो कूच करने को तैयार थे, आज़ाद होने को आतुर, उस मुल्क में जो पहले से ही उनका था बस इस ओर नहीं था। उस रोज उन्हें स्टेशन छोड़ने के लिए तांगा आया था। याद आया, ये टप-टप टप-टप उसी तांगे की आवाज है जो बार बार माँ दोहराती थी। अब तो तांगे भी नहीं दिखते। माँ टप-टप भी भूल रही है।

फ़िक्र तौंसवी के लिखे तीन महीने के बयान में तांगा सिर्फ एक बार आता है, लाहौर स्टेशन के बाहर, बस एक बार। लाहौर स्टेशन की इमारत उस रोज़ रेल स्टेशन कम और मुर्दघाट से ज्यादा मिलती थी। वो लिखते हैं वहां इतनी लाशें थीं की जिसकी सड़ांध से घोड़ा भी आगे जाने से मुनकर हो गया।

मेरे पिता जी और उनके परिवार ने 10 अगस्त को लाहौर छोड़ा था। फ़िक्र तौंसवी की डायरी में 10 तारीख़ का कोई ज़िक्र नहीं है। 9 से वो सीधे 11 अगस्त पे आ जाते हैं। 10 तारिख को कहाँ थे आप तौंसवी साहेब? जो आपने देखा क्या वो इतना नाक़ाबिले बर्दाश्त था कि उस बारे में लिख भी न सके। आदमी का वहशीपन शायद अपने उरूज़ पे रहा होगा 10 अगस्त 1947 को ।

माँ हिलती हैं, गर्दन मेरी तरफ झुका के मुझे देखती हैं और फिर आँखें बंद कर लेती हैं।

किताब के पहले 50 पन्ने पढ़ने तक मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने ये किताब पढ़ रखी हैं, हाँ ये किस्से, ये वाकये मैंने कई बार सुन रखे हैं, मुझे ये सब याद है, कण्डस्थ। यकीन कीजिये इसके आगे आने वाले पन्नो पे जो लिखा है मैं आपको वो सब सुना सकता हूँ। शायद हर्फ़-ब-हर्फ़ न कह सकूँ पर तफ्सील से सब कुछ बता सकता हूँ । हो सकता है तुम्हारे किरदार का नाम सरदार सिंह हो और मेरे का असलम – बस फ़र्क़ इतना ही होगा या फिर गोपी चंद।

पर मैं उस चाकू को, उस ख़ंजर को हू-ब-हू बयान कर सकता हूँ। उसका रंग, उसकी तेज़ धार, उस पे लगा गर्म ख़ून जिसे क़ातिल ने अभी दो मिनट पहले ही तो वाण वाली चारपाई से पोंछा है मैं उस सब को जानता हूँ । मैं क़ातिलों को भी जानता हूँ मैंने उनके नाम पहले भी सुन रखे हैं। याद आ गया – माँ ने कितनी बार दोहराया था उस किस्से को और उसके साथ कितने और किस्सों को। उन दिनों लोग नहीं मज़हब मर रहे थे, हर रोज़, सारे मज़हब।

माँ की अपनी डायरी में भी तो लिखा है “आइए सभ्य समाज की मौत पर शोकगीत लिखें”। बिलकुल वैसे ही जैसा फिक्र तौंसवीं ने लिखा है। फिक्र तौंसवीं, माँ और पिता जी से कुल 12 साल ही तो बड़े थे और फिर उसी शहर लाहौर के। लाहौर ज़िले के तौंसा शरीफ पिंड में पैदा हुए फिक्र तौंसवीं का पैदाईशी नाम राम लाल भाटिआ था। फ़िक्र अपने अफ़सानो में लिखे तंज़ के लिए जाने गए। ‘छठा दरया’ कोई तंज़ नहीं था।

माँ अभी आँखें मूंदे सो रही है नहीं तो अभी फ़िक्र तौंसवीं के कई रेडियो ड्रामे गिनवा देती। अपने बचपन में मैंने भी उनके लिखे कई अफ़साने हवामहल और उर्दू सर्विस पे सुने थे। ड्रामे छोड़िये मज़मून पे आईये।

पतझड़ अभी सड़कों पे बिखरी पड़ी है, पेड़ नंगे हो चले हैं जबकि गर्मी कब से ही दरवाजे पीट रही है। गुडगाँव में पड़ रही शदीद 40 डिग्री गर्मी में सब जल सा रहा है बिलकुल वैसे जैसे 9 अगस्त 1947 को लाहौर में जल रहा था। वहां बिजली तब तक काटी नहीं गई थी पर लोग आगज़नी से बेहाल और डर के अँधेरे कमरों में छुपे बैठे थे किसी ने बत्ती नहीं जलाई थी – आज यहाँ ऐरकण्डीशनर के बावजूद माँ असहज है, पैर पटक रही है। मैं उसे उठा देना चाहता हूँ – उठो – दो एक पन्ने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ – उसके घाव फिर से ताज़े करना चाहता हूँ सिर्फ ये देखने के लिए की क्या उन वक्तों का दर्द अभी भी बचा है। आज के माहौल में भी तो कुछ कम तो नहीं हो रहा। पार्टीशन ना सही गले तो आज भी कट ही रहे हैं।

माँ उठ गई हैं। पलट के मुझे गौर से देख रही हैं। वो शायद टॉयलेट जाना चाहती हैं। मैं उनकी अटेंडेंट सानिया को बुलाता हूँ जो अभी कुछ दिन पहले ही आई है। दस जमात तक पढ़ी हसमुख सानिया देवरिया की रहने वाली है। उठते ही माँ मुझसे सवाल करती हैं :

“हम कहाँ है? और कितने दिन चलते रहेंगे, मैं बहुत थक गई हूं। हमारे साथ वाले भी सब खो गए हैं कोई लॉरी भी नहीं आ रही। नीचे वाले कमरों में कौन रहता है? हमें कौन रखेगा – तू मैंनू ले जाएगा ना? मेरे पास चाय के भी पैसे नहीं हैं। कोई कपडे भी नहीं है मेरे पास। अब चलो यहाँ से। ऐसा अच्छा नहीं लगता किसी के घर ठहरना। अपने लोगों को भी तो ढूंढना है।”

ये वही सवाल हैं जो एक मुल्क से दूसरी तरफ जाने वाले लोग उन दिनों कर रहे थे। क़िताब को बंद कर मैं एक तरफ़ रख देता हूँ। अपनी आँख के कोने से माँ अंग्रेज़ी में लिखा छोटे अक्षरों वाला शब्द पार्टीशन (तक़सीम) पढ़ लेती हैं। फिर गौर से कवर पे छपी उस ट्रैन की तस्वीर को देखती हैं जिसमे खौफ के मारे लोग जाने कहाँ पहुँचने का इंतज़ार कर रहे हैं । एक नज़र मेरी तरफ देख माँ मुँह मोड़ लेती हैं। ज़ाहिर है वो मुझ से या किताब से खुश नहीं हैं। मैं जब उनके कमरे से उठ कर बाहर आता हूँ तो महसूस करता हूँ कि बाहर की हवा और अंदर की हवा में कुछ फर्क है, अंदर हवा में भारीपन है, एक गंध है जैसा पहले भी लगा था।

मैं याद करता हूँ पंजाब में तो सिर्फ पाँच दरया थे तो फिर ये छठा कौन सा है। ये गंध उसी छठा दरया की है जो सड़ते खून का, मौत का, विछोड़े का, चीखों का दरया है जो पंजाब के लोगों ने आपसी नरसंहार से बनाया। ये वो बू है जिसके बारे में माँ अक्सर बताती थी “ये बू जाती ही नहीं है”।

फ़िक्र तौंसवीं की क़िताब द सिक्स्थ रिवर (छठा दरिया) से कुछ अंश

11 अगस्त 1947

चौबीस घंटे के घिनौने और शरीर को थका देने वाले कर्फ्यू के बाद, आज सुबह मैं आखिरकार अपने घर से बाहर निकला। चारों तरफ सुस्ती और नीरसता की हलचल शुरू हो गई थी। सड़कों पर आतंक और भय की परतें जम गई थीं। लोग इन परतों को सावधानी से पार कर रहे थे। संदेह और भय – भय और संदेह! ऐसा लग रहा था मानो सड़क पर हर कोई बम या चाकू लेकर चल रहा हो और पलक झपकते ही दुश्मन की पीठ में उसे घोंप देगा। सभी लोग पीछे मुड़ रहे थे। उस सड़क पर आदमी नहीं बल्कि दुश्मन चल रहे थे। सैकड़ों डरे और झिझकते दुश्मन अपने घरों से बाहर निकल आए थे।

उनमें कोई मेरा दोस्त नहीं था। इधर-उधर घूमते हुए, मैं आखिरकार अपने दफ्तर की ओर जाने वाली सड़क पर आ गया।

यह सड़क मुस्लिम बहुल इलाके से होकर गुजरती थी, जहां तीन दिन पहले बम धमाका हुआ था। इन इलाकों से गुजरना मेरी आदत बन गई थी। यह मेरी मानसिक बनावट का हिस्सा था। मैं और क्या कर सकता था? सुरक्षित इलाकों से गुजरने में मानसिक खतरा था। जब तक मैं अपने दफ़्तर पहुँचा, धुआँ और लपटें मुझे घेर चुकी थीं। दफ़्तर के ठीक बगल में एक भव्य इमारत आग में धू-धू कर जल रही थी। वहाँ एक बहुत बड़ी भीड़ थी। यह एक अजीबोगरीब भीड़ थी – हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे।

इस आग ने दो संस्कृतियों, दो धर्मों को एक कर दिया था। मैं ऐसी आग का स्वागत करता हूँ, उसे सलाम करता हूँ। मैं ऐसी आग पर लाखों दार्शनिक, विद्वान और साहित्यिक राय और विचार कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, जिसने 11 अगस्त को मुसलमानों और हिंदुओं को एक समान यातना दी।

इमारत की पहली मंजिल पर बिशन दास बिल्डिंग लिखा था। इमारत की निचली मंजिल पर एक बुक-बाइंडर की दुकान थी, जहाँ दर्जनों कर्मचारी रोज़ाना कुरान की प्रतियाँ बाँधते थे। दोनों जल रहे थे – हिंदू इमारत और मुस्लिम कुरान। कुछ लोग पहली मंजिल पर एक गर्डर के नीचे दबे सात-आठ साल के लड़के की लाश निकालने की कोशिश कर रहे थे। बिशन दास का बेटा ऊपर जल रहा था और मुहम्मद की कुरान नीचे जल रही थी। ईश्वर का संविधान जल रहा था और हिंदू और मुसलमान मिलकर आग बुझा रहे थे। एक ही म्यान में दो तलवारें म्यान में थीं।

मुझे यह नज़ारा देखकर बहुत मज़ा आया। इतिहास में मुझे कहीं और इतनी अच्छी रुचि का प्रतिबिंब नहीं मिला था। हम एक नए इतिहास को जन्म दे रहे थे। मैं आगे चला गया। दस कदम दूर, सड़क के बीचो-बीच एक कमज़ोर, साठ साल का बूढ़ा मुँह खोले बैठा था। उसके मुँह और धड़ के किनारे से खून बह रहा था। उसकी खुली बेजान आँखें आसमान की ओर देख रही थीं। एक सिपाही लाठी लेकर उसकी जान की हिफ़ाज़त कर रहा था। सामने वाले चौराहे पर पाँच-छह सिपाही और एक सब-इंस्पेक्टर की सुरक्षा में तीस साल के एक नौजवान की लाश पड़ी थी। उसके पास एक छोटी थैली में थोड़ा आटा रखा था, जिसमें से कुछ अब ज़मीन पर गिर चुका था। हत्यारा भाग गया था, क्योंकि उसे जल्दी थी। वह भी शायद तीन-चार काफ़िरों को खत्म करके आराम करना चाहता था। उसने पुलिस का इंतज़ार भी नहीं किया, बल्कि चला गया। और एक सिपाही कह रहा था: ‘हमने इन लोगों से कितनी बार कहा है कि ख़तरनाक इलाकों से न गुज़रें, लेकिन क्या वे सुनते हैं?’

यह जोशीला और चमत्कारिक तूफ़ान अविश्वसनीय रूप से भयावह था। पता चला कि सैकड़ों अन्यायी सैनिकों और चीखते-चिल्लाते मुसलमानों से भरी कई ट्रकें आज लाहौर पहुँची थीं। अमृतसर के अधिकारियों ने मुस्लिम सैनिकों को रिहा कर दिया था क्योंकि अब उन्हें पाकिस्तान मिल गया था, और अधिकारियों के अनुसार सैनिक अब हिंदुओं की सेवा की गुलामी में नहीं रह सकते थे। उनके हथियार छीन लिए गए थे। और वे अपनी जान बचाकर लाहौर भाग गए थे। वे हर गली-मोहल्ले में फैल गए थे। और लाहौर की सड़कें अब बाढ़ से भर गई थीं। रक्त की बाढ़, आग का भण्डार।

अंधेरे भी भीड़ से डरावने होते हैं

काली-सफ़ेद दाढ़ी वाले मौलवी साहब ने कहा: ‘हे भगवान! क्या तुमने सुना? लाहौर में आज करीब एक सौ बीस हत्याएँ हुई हैं। यह शहर आज अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है।’

आरिफ घबरा रहा था। उसे अब मेरी सुरक्षा की चिंता होने लगी थी। अचानक होटल बंद होने लगा। लोग उठकर भागने लगे। नारे लगाते हुए भीड़ सड़क से गुजर रही थी। एक ट्रक भी चीखता हुआ आ रहा था: ‘लाहौर में 12 बजे से फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। नब्बे घंटे का कर्फ्यू।’ मैंने आरिफ से कहा: ‘इस बार कर्फ्यू के घंटों की संख्या बढ़ा दी गई है क्योंकि अपराधों की संख्या भी बढ़ गई है। अपराध और कर्फ्यू का कोई संबंध नहीं है। वह आटे की बोरी बेवजह मामले को उलझाने के लिए बीच में आ जाती है।’

रात होने को थी, मैं अनारकली की ओर चला गया। घर वापस जाकर फिर से कैद होने का ख़याल ही भारी पड़ गया। जब मैं मॉल स्क्वायर कॉफ़ी हाउस पहुँचा, तो कई महान भारतीय कवि और लेखक वहाँ से निकल रहे थे। उनका साहित्य या कला कर्फ़्यू से ज़्यादा शानदार नहीं था। इसीलिए वे बेचैन और परेशान हालत में अपने घरों की ओर भाग रहे थे: बारी, सलाहुद्दीन, यूसुफ़, मित्तल। अपने ख़ास अंदाज़ में मित्तल ने मुझसे कहा: ‘फ़िक्र, मेरे दोस्त, बताओ तुम भारत आओगे? मैं जा रहा हूँ।’

मैंने उसके सवाल का जवाब न देते हुए कहा “आओ फिर सुबह को ढूंढे” .

The Sixth River: A Journal from the Partition of India, translated in English by Maaz Bin Bilal from the original Chhatha Darya written in Urdu by Fikr Taunsvi. The English translation is published by Speaking Tiger Books.

You must be logged in to post a comment.