‘Life sucks.’ Short story for the Shortest Day,

Winter Solstice 21 December.

This, that, and all between.

‘Life sucks.’ Short story for the Shortest Day,

Winter Solstice 21 December.

This day 752 years ago (30 Sept 1207 – 17 Dec 1273), one of the greatest Sufi mystic poet, and founder of the Islamic brotherhood known as the Mevlevi Order, RUMI (Jalāl al-Dīn Muḥammad Rūmī) passed away leaving behind not just immeasurable wealth of mystic poetry and Sufi thought (falsafa) but a deep spiritual worldview relevant pretty much today. Sample this:

Where did the handsome beloved go?

I wonder, where did that tall, shapely cypress tree go?

The son of an erudite Islamic theologian, Rumi was encouraged to pray, fast, and study scripture as well as mathematics, philosophy, literature, and the languages of Persian, Arabic, and Turkish, all of which shaped his worldview and eventually his poetry. Rumi would follow in his father’s footsteps to become a theologian in Konya, offering sermons to thousands, until around the age of forty when Shams of Tabriz, an itinerant Sufi mystic, drew him from the pulpit into a life of poetry and music. You must read more of Rumi’s life and his poetry which is simply phenomenal. Check this piece by Haleh Liza Gafori for New York Review Books at https://lithub.com/a-mystic-a-poet-an-old-friend-haleh-liza-gafori-on-the-enduring-power-of-rumi/

To his poem Where did the handsome beloved go? Rumi adds

He spread his light among us like a candle.

Where did he go? So strange, where did he go without me?

All day long my heart trembles like a leaf.

All alone at midnight, where did that beloved go?

Go to the road, and ask any passing traveler —

That soul-stirring companion, where did he go?

– Translated By Brad Gooch & Maryam Mortaz

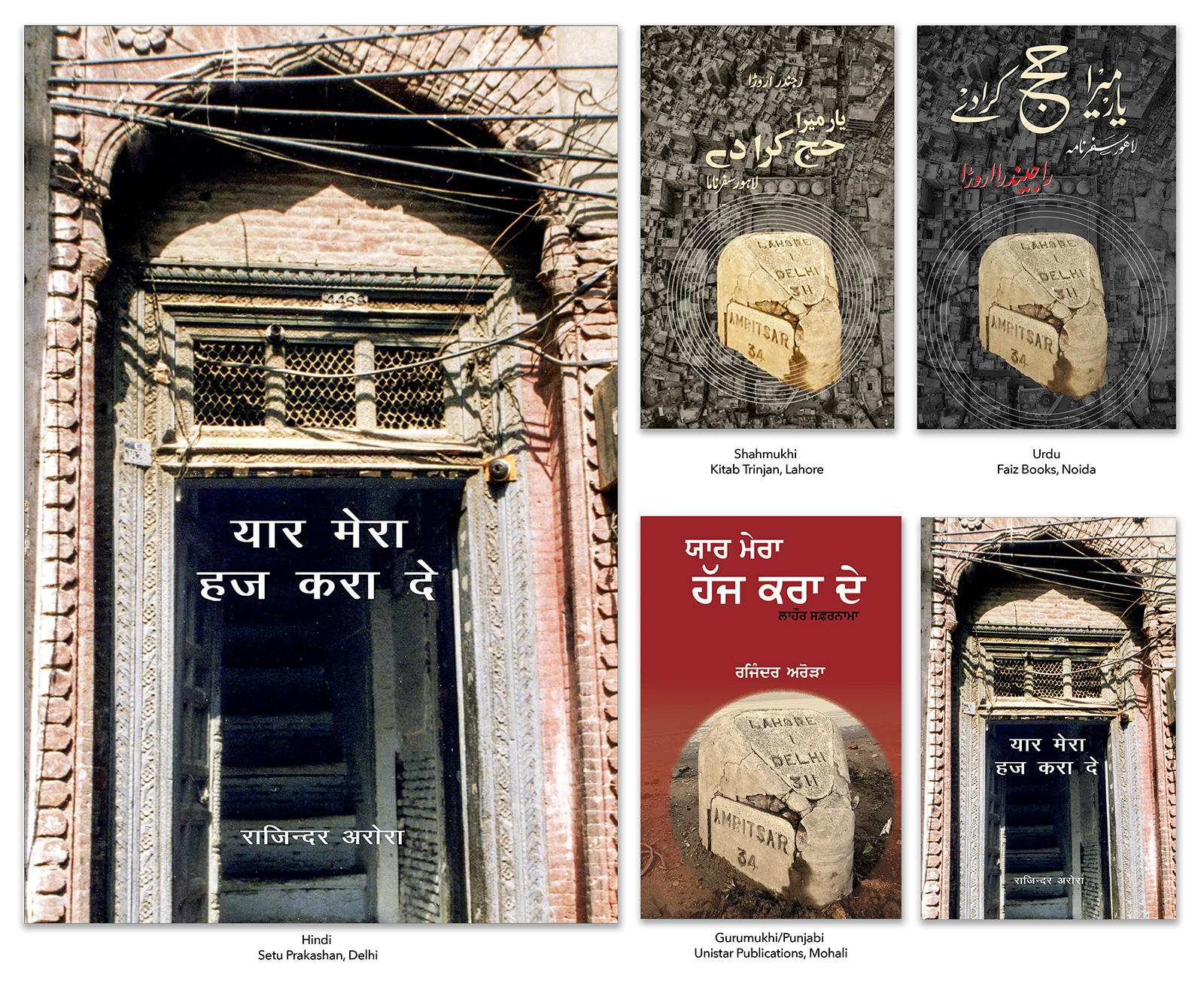

लाहौर की स्मृति में लिपटा संस्मरण ‘यार मेरा हज करा दे’

— हंस राज

राजिन्दर अरोरा की संस्मरणात्मक पुस्तक ‘यार मेरा हज करा दे’ कोई साधारण यात्रा-वृत्त नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और स्मृति की एक भावनात्मक तीर्थयात्रा है, जो पाठक को विभाजन की पगडंडियों से होते हुए लाहौर की तंग गलियों तक ले जाती है। यह कृति न केवल एक विस्थापित की वापसी है, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्स्मृति की चुप और गहरी आवाज़ भी है—जिसमें घर खोया नहीं, बस नक़्शे से गायब हो गया है।

यह पुस्तक एक बेटे और उसके वृद्ध पिता की साझी यात्रा है—एक ऐसे शहर की ओर जो उनका अतीत था, पर फिर भी, उनके भीतर प्रतिदिन धड़कता है। लाहौर यहाँ एक भौगोलिक इकाई नहीं, एक जीवंत स्मृति है, एक धड़कता हुआ शहर, जो मिट्टी, गंध, ध्वनि, और दृश्य के माध्यम से पाठक को अपनी जड़ों से जोड़ता है।

स्मृति और मिट्टी का भूगोल-

पुस्तक की शुरुआत ही एक अत्यंत मार्मिक दृश्य से होती है—जहाज़ से उतरते वक्त लेखक के पिता का लाहौर की ज़मीन छूना, और फिर कांपते हाथों से अपनी जेब से कलम गिराकर उसे उठाना। इस वाक्य का यह क्षण दृश्य मात्र नहीं है, बल्कि विस्थापन की पीड़ा, वापसी की आकांक्षा और अपनी जड़ों को दोबारा महसूस करने की एक सघन अनुभूति है। यह दृश्य स्मृति और पहचान के उस संबंध को दर्शाता है जो केवल विस्थापितों की चेतना में जीवित रह जाता है।

राजिन्दर अरोरा का लाहौर केवल एक शहर नहीं, एक साझा इतिहास और विरासत है। पुस्तक में लाहौर की गलियाँ, मोहल्ले, ताँगे, गायें, हुक्के, गलियों की गंध, दुकानों की आवाजाही—सबकुछ इतनी बारीकी से वर्णित है कि पाठक मानो स्वयं वहाँ की धूल फाँकता हुआ, गुज़रते समय को जी रहा हो। लेखक की भाषा में वर्णन की ऐसी संवेदी शक्ति है कि ‘भीगे पत्तों की ख़ुशबू’ से लेकर ‘सत्तर के दशक की दिल्ली’ तक का अनुभव आँखों के आगे चलचित्र की तरह तैर जाता है।

लाहौर को लेखक एक ‘सांस्कृतिक तीर्थ’ के रूप में देखते हैं। भगत सिंह की समाधि, शाह हुसैन और बुल्ले शाह की कव्वालियाँ, गंधार कला की बुद्ध प्रतिमाएँ—सब कुछ एक टूटे हुए नक़्शे के सांस्कृतिक धागों को फिर से जोड़ने का प्रयास है। यहाँ नॉस्टैल्जिया केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्मृति की सामूहिकता में तब्दील हो जाता है।

विभाजन की पीड़ा और सांस्कृतिक बिखराव-

लेखक राजिन्दर अरोरा की सबसे बड़ी सफलता यह है कि उन्होंने विभाजन को केवल राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे एक मानसिक भूगोल के रूप में चित्रित किया है—जहाँ स्मृति, पीड़ा और सांस्कृतिक बिखराव एक साथ उपस्थित होते हैं। किताब में ऐसे अनेक स्थल आते हैं जो इस पीड़ा को जीते-जागते अनुभव में बदल देते हैं—बोरे में बैठकर लाहौर से दिल्ली की यात्रा, कटे अंगूठे में काटता हुआ जूता, स्टेशन पर पड़ी लाशें—यह सब इतिहास नहीं, आत्मा के घाव हैं।

लाहौर म्यूज़ियम में ‘फास्टिंग बुद्धा’ की मूर्ति को देख लेखक जिस दार्शनिक संवेदना से प्रतिक्रिया करते हैं, वह किसी कला प्रेमी की नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई जड़ों को फिर से पाने वाले व्यक्ति की अनुभूति है। यह देखना कि एक इस्लामिक देश ने बौद्ध धरोहरों को सहेजा है—लेखक के भीतर एक गहरी मानवतावादी विचारधारा को पुष्ट करता है। वह याद दिलाते हैं कि मज़हब की दीवारें संस्कृतियों की साझी धरोहरों को मिटा नहीं सकतीं।

राजनीतिक आलोचना और सांस्कृतिक पुनर्संरचना-

पुस्तक विभाजन के राजनीतिक पक्ष पर भी प्रखर दृष्टि डालती है। सिरिल रैडक्लिफ़ द्वारा खींची गई रेखाओं की मनमानी हो या दोनों सरकारों की साज़िशें—लेखक इन सभी पर तीखी टिप्पणी करते हैं। परंतु यह आलोचना गुस्से में नहीं, सांस्कृतिक करुणा में पगी हुई है। लेखक का कहना कि बँटवारा केवल सत्ता की जल्दबाज़ी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संहार था—वर्तमान को इतिहास से जोड़ने वाला एक गहरा सत्य है।

‘यार मेरा हज करा दे’ में बुल्ले शाह, बाबा फरीद, वारिस शाह, भगत सिंह, हीर-रांझा, नूरजहाँ जैसी सांस्कृतिक हस्तियों का स्मरण केवल श्रद्धा नहीं है, यह उस साझा सांस्कृतिक चेतना का पुनर्पाठ है जो अब दोनों देशों के बीच बँट चुकी है। यह किताब बार-बार बताती है कि ज़मीनें बाँट देना आसान है, पर तहज़ीबें बाँटना नहीं।

राजिन्दर अरोरा की भाषा गद्य में कविता की तरह बहती है। उसमें अनुभव की गरमाहट, स्मृति की ताज़गी और दृश्यांकन की शक्ति है। ‘शहर छोड़ना कोई खेल है?’—जैसे प्रश्न पाठक को झकझोरते हैं। लेखक की शैली आत्मीय है, और वह अपने पाठक को अपनी यात्रा में हमसफर बना लेते हैं।

यह कृति विभाजन-साहित्य की उस परंपरा में आती है जिसमें भीष्म साहनी का ‘तमस’, यशपाल का ‘झूठा सच’, और राही मासूम रज़ा का ‘आधा गाँव’ शामिल हैं। परंतु ‘यार मेरा हज करा दे’ इनमें सबसे अधिक व्यक्तिगत और आत्मिक है। यह कृति न केवल ऐतिहासिक साक्ष्य है, बल्कि एक साहित्यिक सांस्कृतिक आत्म-गाथा है।

एक तीर्थ जो स्मृति में बसता है-

इस संस्मरण का शीर्षक ही इसे विशिष्ट बनाता है—‘यार मेरा हज करा दे’—यह हज किसी मज़हबी यात्रा के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा के लिए थी। यह तीर्थ किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे का नहीं, बल्कि स्मृति, मोहल्ला, माँ और मिट्टी की दीवार पर टँगे उस लाहौर का है, जिसे अब केवल दिल में ढूँढ़ा जा सकता है। यह यात्रा वापसी की नहीं, पुनःपहचान की है—जहाँ लाहौर फिर मिलता है, अलग नक़्शे के साथ।

Reviewed in India on 20 November 2025

In architecture, domes have long carried profound symbolic meanings across different cultures and faiths, often representing the heavens or a connection to the divine. This “language” is expressed through their form and decoration. This southern dome of Jama Masjid speaks to me when I am around it. Interestingly, experts in engineering and architecture have historically lacked a common language to discuss domes, with engineers focusing on structural behavior and architects on form and symbolism, leading to a disconnect in their shared understanding of the structure itself.

Early morning at Jama Masjid. One hundred twenty one steps and 130 feet into the air, the two minars share sisterly whispers across the majestic dome. The last time I climbed the northern minar (in picture) was twenty one years ago. These views, through an iron grill, are from the southern minar next to gate number one. In this polluted city, being a guide is hard work. #shahjahnabad #delhi #jamamasjid #olddelhi

You must be logged in to post a comment.